1.

전시는 하나의 시스템으로 이해될 수 있다. 내부의 개별 작업이 그 전시로 하여금 설정된 내용을 향하도록 정향적으로 기능한다는 점에서 그러하다. 정향성(定向性)이란 무엇인가? 경향성과 마찬가지로 정향성은 내부의 다수성을 전제한다. 정향성은 진행하는 여러 벡터가 한 방향을 향해 중첩되는 성격을 설명하기 때문이다. 그러나 각 벡터는 독립된 그래프로 기능하지 않고 서로 함수로 얽혀 있다. 개별 작업은 주조된 형식-내용으로 고유한 맥락을 갖는데, 이 작업들이 한 전시의 시공간에 배치되었을 때에는 서로 형식과 내용의 진행 방향을 통제하고 제어한다. 혹은 형식과 내용의 특정 기능을 가속하기도 한다. 통제와 제어는 전방향으로 전진하는 형식-내용을 정돈된 방향으로 이끈다. 가속의 방향도 마찬가지이다. 정향적으로.

배치는 함수를 쓰는 일이다. 전시가 치뤄지는 시공간의 위상에 각 작업(과 텍스트)를 배치함으로써 함수의 상호 제어가 이루어진다. 전시의 큐레토리얼 실천에 따라, 각 작업은 자신의 특정 형식-내용의 돌출하는 전진 요소들을 감속하거나 가속한다. 일시적으로 감속된 형식-내용은 전시를 거니는 자의 뇌내에서 망각되거나 전시 연출의 단계에서 폐기된다. 반면 상호 제어를 고려한 배치로 인해 가속되는 형식-내용은 전시의 총체적 영토를 설정한다. 무엇을 잠재성의 위상에 남겨둘 것이며, 무엇을 수행성의 위상에 두어 작동시킬 것인가? 큐레토리얼 실천의 정향적 부추김을 따라 상호 제어하는 작업들의 총합으로서, 전시는 비로소 하나의 기능적 분할로 개체화된다. 작업은 기관이며, 전시는 하나의 기계로서 개체이다. 그러나 개별 작업 또한 그 자체로 수많은 층위를 가진 개체이기에, 전시는 끊임없이 자신이 시작한 그 지점으로 재귀함으로써 개별 작업을 정향적으로 유도하려 노력하며 다양한 층위를 더 적합한 방향으로 해방하고 작동시킨다. 파시즘적 통제가 아니라, 강도의 차이와 일관성이 이 정향성을 만들어낸다.

2.

무작위성을 어떻게 이해해야 할 것인가? 기관으로서 각 조각은 비(非)정향적으로 작동한다. 조각은 그 자체로 자신의 삶이 있다. 중첩된 수많은 층위에서, 조각은 무작위적으로 분화한다. 그렇기 때문에 어떤 시공간에 무엇과 함께 놓여서, 어떤 텍스트 위에 놓여서 관측되는지가 조각의 존재 방식을 결정한다. 조각의 실험에서 매개변수(parameter)는 배치이다. 이건 비유가 아니다. 배치의 총체로서 전시 기계는 무작위성을 자신의 의미 자장 내로 흡수한다. 무작위성이 전시의 규칙이다. 즉 무작위성까지 자신의 작동 범위 내로 예측하고, 다시 전시가 기획되고 시작된 그 내용의 지점으로 돌아가 자신의 범위를 수정한다. 전시의 안과 밖을 결정하는 것은 전시장의 물리적 벽도 아니고, 크레딧에 표기된 전시장의 주소도 아니며 단지 끊임없이 재조정되고 흡수되는 비정향적 조각들의 정향적 영토이다. 따라서 전시는 유동적 의미의 영토 내에서 작동한다. 이 영토에서 무작위성은 억제되어야 하는 것이 아니라 소화되어 재조정된다.

3.

순환하는 소화계로서 전시는 영양소를 흡수하여 자신의 형식-내용적 확대에 사용하거나, 배설하고 뱉어 내어 의미의 찌꺼기로 남겨둔다. 테라리움, 혹은 소화계의 시뮬레이션. 찌꺼기는 다른 조각들이 다시 삼켜 소화할 수 있다.

4.

그럼 전시는 도대체 무엇을 소화하고 배설하는가? 조각에 미리 부여된 각각의 내용과 의미라도 있단 말인가? 전시는 미리 부여된 텍스트가 아닌 움직이고 뱉어내고 다시 재귀하여 그것을 반복하는 과정 자체를 자신의 감각적 소여로 삼는다. 이렇게 산출된 과정, 즉 조각들이 움직이고 부딪히고 소리내는 과정들이 역동적 감각을 생산해내며 이렇게 생산된 감각은 다시 이 전시가 소화해야 할 감각으로 남겨진다. 자동적으로 이루어지는 과정 내에서 어떤 감각은 점차 감속되고 어떤 감각은 가속하여 범람한다.

4-1.

합선-침범-증폭-소거-외파-붕괴-내파-오류-공명

5.

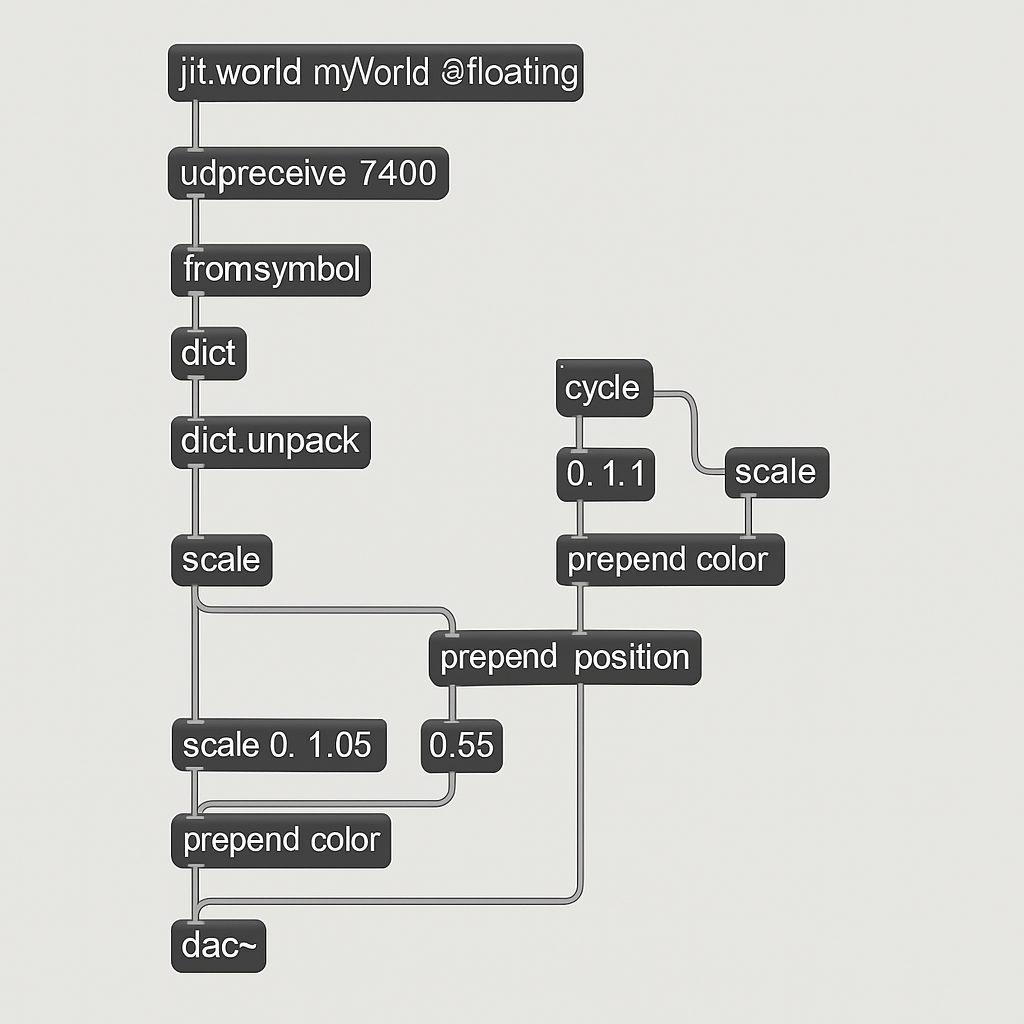

전시를 방문한 관객은 이 과정의 중간을 목격한다. 발자국을 찍고 방명록을 적고 조각 기관 사이를 거닌다. 전시의 조각 기관과 관객의 감각 기관은 일시적으로 절합(articulation)한다. 조각의 감각 소화 네트워크에 접속함으로써, 관객은 조각과 같은 지위를 얻는다. 관객은 마이크이자 카메라이자 파워 케이블이며(input), 재생 장치이다(output). 조각이 생산하는 감각을 소화하고 그에 따라 이리저리 전시를 거닐며 소화한 감각을 운동 에너지로 전환한다. 조각의 삶 또한 그런 것이다. 사방으로 뻗어 나가는 의미와 감각의 무작위성은 조각의 존재 의의와 물리적 내구도를 깎아 먹으며 죽음으로 유도하지만, 배치…예컨대 전시와 비평 그리고 모든 (물리적) 맥락은 조각의 체계적 안정도를 높인다. 이는 재귀적 과정에 의해 강화된다. 자동화된 피드백 루프에서 관객은 무력감을 느낄 수도 있다. 그러나 전시장을 나설 때에, 아직 소화되지 않은 그 에너지를 전시장 바깥에서 마저 소화할 수 있다. 전시장 거닐기와는 다른 방식으로. 전시의 감각이 전환된 에너지가 바깥에서는 언어로 전환될지, 실천으로 전환될지, 꿈으로 전환될지는 모른다. (혹은 소화되지 않고 그대로 배출될 수도 있다.) 관객 또한 총체적 세계를 살아가는 또 하나의 기계이기에. 결국 관객 또한 배치 한 가운데에 놓여 있다. 의미와 물질의 종합적 배치가 관객 감각에너지의 전환 방향을 결정한다.

6.

다시 처음의 질문으로 돌아올 수밖에 없다. 이 무작위성은 과잉으로 해방되어야 하는가? 혹은 더 안정적인 방향으로 재조정되어야 하는가? 조각에게 물어보기 보다는 배치에 관여하는 행위 주체에게 물어보는 편이 빠를 것이다. 조각가, 혹은 큐레이터. (조각은 그 자체로는 말을 하지 않고, 오직 현전하기 때문이다. 언어와 의미를 만들어 내는 것은 차이를 감각하는 일이다.) 우리 스스로에게도 물어볼 수 있다. 우리의 욕망은 해방되어야 하는가? 혹은 더 옳은 방향으로 제어되어야 하는가? 조각의 욕망은 해방되어야 하는가? 우리-조각-기계의 욕망은 어떻게, 신경과학적으로 얽혀 있는가? 전시의 케이블과 관객의 시냅스는 어떤 변압기를 거치는가? 비유가 아니라 주장했지만, 어쩌면 각 조각이 전시와 맺는 관계는 우리가 세계와 맺는 관계에 대한 비유일 것이다. (물론 이는 전시 이후의 이차적이고 문학적인 환각이다.)

'비평' 카테고리의 다른 글

| 디오니소스적 퓨쳐리즘(Dionysian Futurism) (0) | 2025.05.14 |

|---|---|

| 《소닉 크로노시스(Sonic Chronosis)》 큐레토리얼 노트 (0) | 2025.03.27 |

| 이지윤 개인전 《Room for Escape》: 판데모니엄(Pandemonium)의 삼위일체; 고통, 꿈, 시간 (0) | 2025.03.21 |

| 김영식 개인전 《검은 오류》: 정보(Data)의 재현에 관한 편집증적 물음 (0) | 2025.03.21 |

| 코리움(Corium)과 신시사이저: 무기적 중추신경과 유기적 암석의 합성 (0) | 2024.12.31 |