영상을 만드는 일은 렌즈(Lens)를 세상에 들이 밀고 마구 휘젓는 일과도 같다. 렌즈를 자신의 눈으로 삼는 영상 제작자는 카메라의 렌즈 혹은 컴퓨터의 비전(vision)을 무기처럼 휘두른다. 그러나 렌즈가 그들의 눈이라면, 렌즈 또한 사람의 안구만큼 연약하기도 하다. 우리는 거울 없이 스스로를 볼 수 없기에 우리의 시야에서는 스스로가 숨겨져 있지만, 항상 자신 또한 타자에게 보여진다는 두려움을 가지고 있다. 우리가 스스로를 볼 수 없는 타자에게 시선을 내려 꽂듯이, 스스로를 볼 수 없는 우리 또한 타자의 시선에 의해 공격당한다. 이처럼 영상을 만드는 이는 자신의 어떤 신체 부위보다 가장 날카로우면서 연약한 신체를 위험한 사물들의 세계로 삽입한다. 따라서 렌즈의 시선은 보는 이의 권력을 실현하는 과정이자 신체의 내부를 침략당할 수 있는 가능성이기도 하다.

김루이의 화면에서는 위와 같은 모순적 욕망이 직접적 형식으로 나타난다. 보고자 하는 작가의 열망은 크지만 사물이 몸을 파고들 것이라는 두려움은 보기를 주저케 한다. 스크린은 우리를 세상과 매개함과 동시에 우리를 세상으로부터 보호한다. 우리와 가장 근접한 스크린은 눈의 수정체(lens)이다. 김루이의 영상을 볼 때에 그 다음으로 가까운 스크린은 가상을 매개하는 TV모니터일 것이다. 그러나 김루이가 재현하는 가상과 우리가 위치한 현실을 분리하는 스크린은 TV모니터 한 겹만이 아니다. 김루이는 침입의 두려움에도 불구하고, 계속해서 보기 위해 스크린 내외부에 껍질을 겹겹이 더한다. 예컨대 <Dacryscope>(2023)에서z 직선적 시야를 방해하는 비행기 기체 벽과 <Pyknolepsy(seizures)>(2025)의 마지막 장면에서 마치 벽처럼 빼곡히 흩날리는 눈은 신체 외부의 껍질이다. 또한 같은 작품에서 반복적으로 등장하는 눈꺼풀과 <Hall>(2024)의 프루키녜 현상, 비문증(飛蚊症), 안내섬광은 신체 내부의 껍질이다. 그리고 <Dacryscope>의 화면에 떨어지는 부스러기와 <Paputa>(2024)에서 디지털 디스플레이의 평면성을 강조하는 아스키 아트는 TV모니터의 보강된 껍질이다. 더 나아가, 전시장에 여러 겹으로 배치된 화면들은 스스로를 껍질로 만든다. 이렇게 주체가 봄으로써 세계의 사물들에 의해 침략당할 때에, 외부로부터 내부를 보호하는 껍질은 내부가 바깥으로 흘러내리지 않게 해체를 막기도 한다. 분명 껍질-스크린은 세계에 대한 두려움으로 만들어지지만 그 껍질-스크린이 있기 때문에 내부, 즉 주체가 있는 것이다.

김루이에게 본다는 행위는 세계를 이해하는 과정이다. 그러나 이 이해는 어떤 사물에 대한 고정된 정의가 아니다. 보는 이와 보여지는 이는 서로 끊임없이 관측하며 서로에 관한 완벽한 이해가 아닌 그 과정 자체를 이해하려 노력한다. 사전의 의도와 목적은 일관되지 않고 과정 안에서 새로이 주조된다. 이해가 보기와 동의어라면, 이해 또한 오로지 이성의 영역에 머무르지 않고 감각적 영역에도 포함될 것이다. 그렇기 때문에 김루이는 이해의 도구로서 카메라-렌즈를 자신의 신체로 배양하는 것이다. 제 3의 눈을 사용하여 세상을 이해하기 위해서. 카메라와 컴퓨터는 작가에게 감각의 대리자이지만, 그 또한 신체의 일부로 여겨지기에 화면 내 그 어떤 사물보다 가깝고 친근한 사물이다. 일종의 무성생식으로서, 이 기계-감각기관은 김루이의 시선에 참여한 이들의 신체에 수태된다. 화면의 흔들림은 멀미가 아니다. 작가의 말처럼, “멀미가 아닌 입덧”이다.

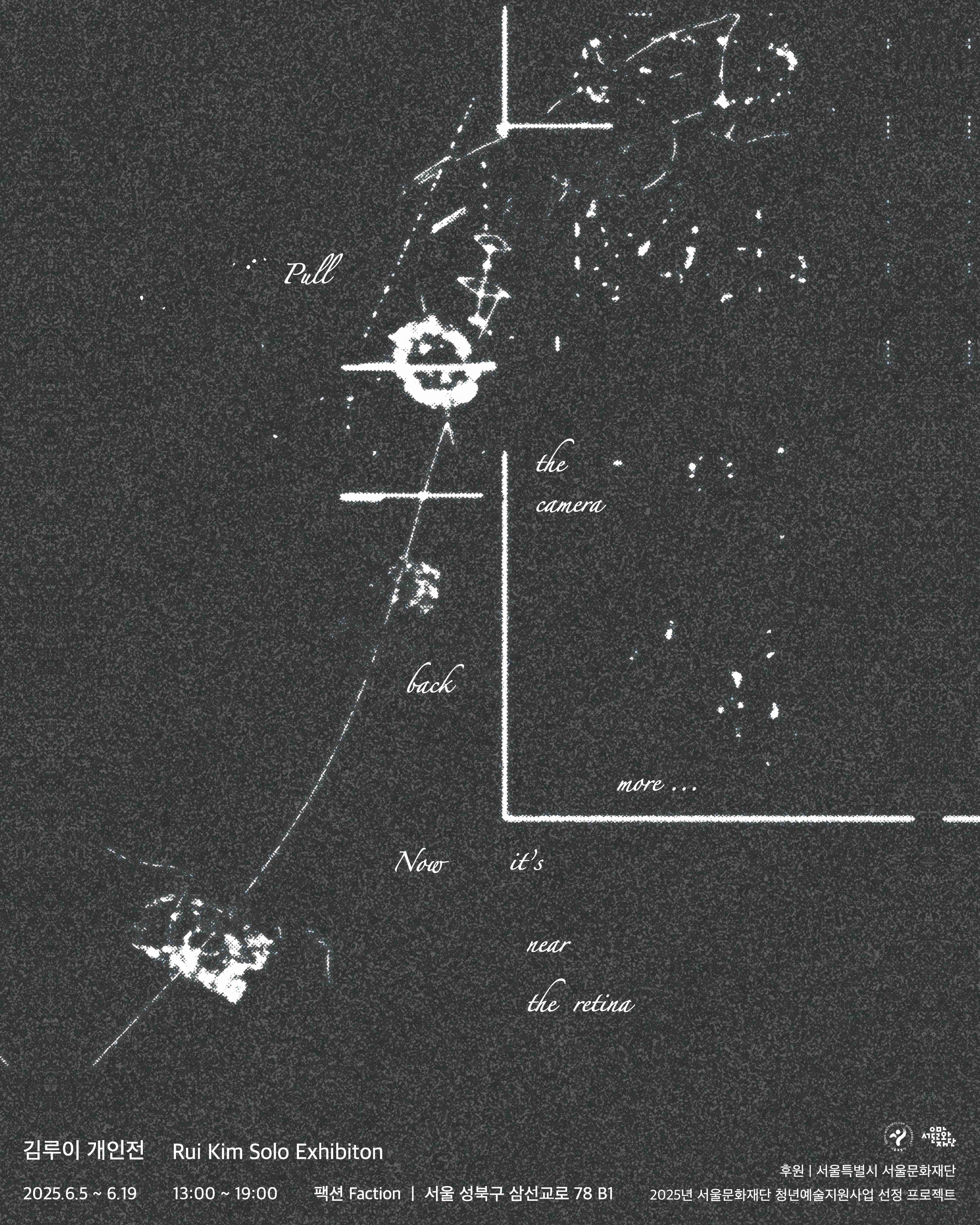

《Pull the camera back more...Now it‘s near the retina.》

김루이 개인전

2025. 6. 5 - 6. 19

Faction, 서울 성북구 삼선교로 78, B1

13:00 - 19:00

서문 / 윤태균

설치 / 신석호

포스터 디자인 / 원정인

비평 / 김여명

촬영 / 홍영주

후원 / 서울문화재단 청년예술지원

'서문' 카테고리의 다른 글

| 방화주의 리얼리즘에 관하여 (0) | 2025.09.12 |

|---|---|

| 김다슬 개인전 《Deep DOF》 서문 (0) | 2025.07.01 |

| 전시 《거인의 익사체》 서문 (0) | 2025.05.31 |

| 편집증과 큐레토리얼에 관한 에세이; 전시 《Paranoia》 서문 (0) | 2025.03.24 |

| 유세은 개인전 《𝔽𝕝𝕚𝕔𝕜𝕖𝕣 𝕍𝕠𝕚𝕕》 서문 (2) | 2024.12.12 |