오늘날 현실-정치의 작동은 자신의 대리물인 이미지를 커널로 삼게 되었다. 국제적 금융과 전산망을 통해 펼쳐진 이미지 네트워크는 현실을 통제하고, 거대한 이미지 군집기계(swarmachine)의 자가 증강에 방해가 되는 현실을 학살한다. 전시 《Paranoia》는 이러한 이미지의 속성을 해부한다. 프로메테우스의 불이었던 언어가, 이제는 이미지에 의해 그 스스로의 자가증강의 원료로 사용된다. 이미지는 환각(hallucination)을 통해 없는 실재를 창조하여 현실의 작동에 외삽한다. 주어 없는 그 음모는 성공적으로 우리의 일상에 안착했다. 우리가 사유한다고 할 때에, 그 사유는 이미 계획된 것이다. 그렇다면, 전용(detournément)할 것인가, 파괴할 것인가? “이미지는 종말의 계시이자, 진화를 위한 핵심적 염기서열이다.”

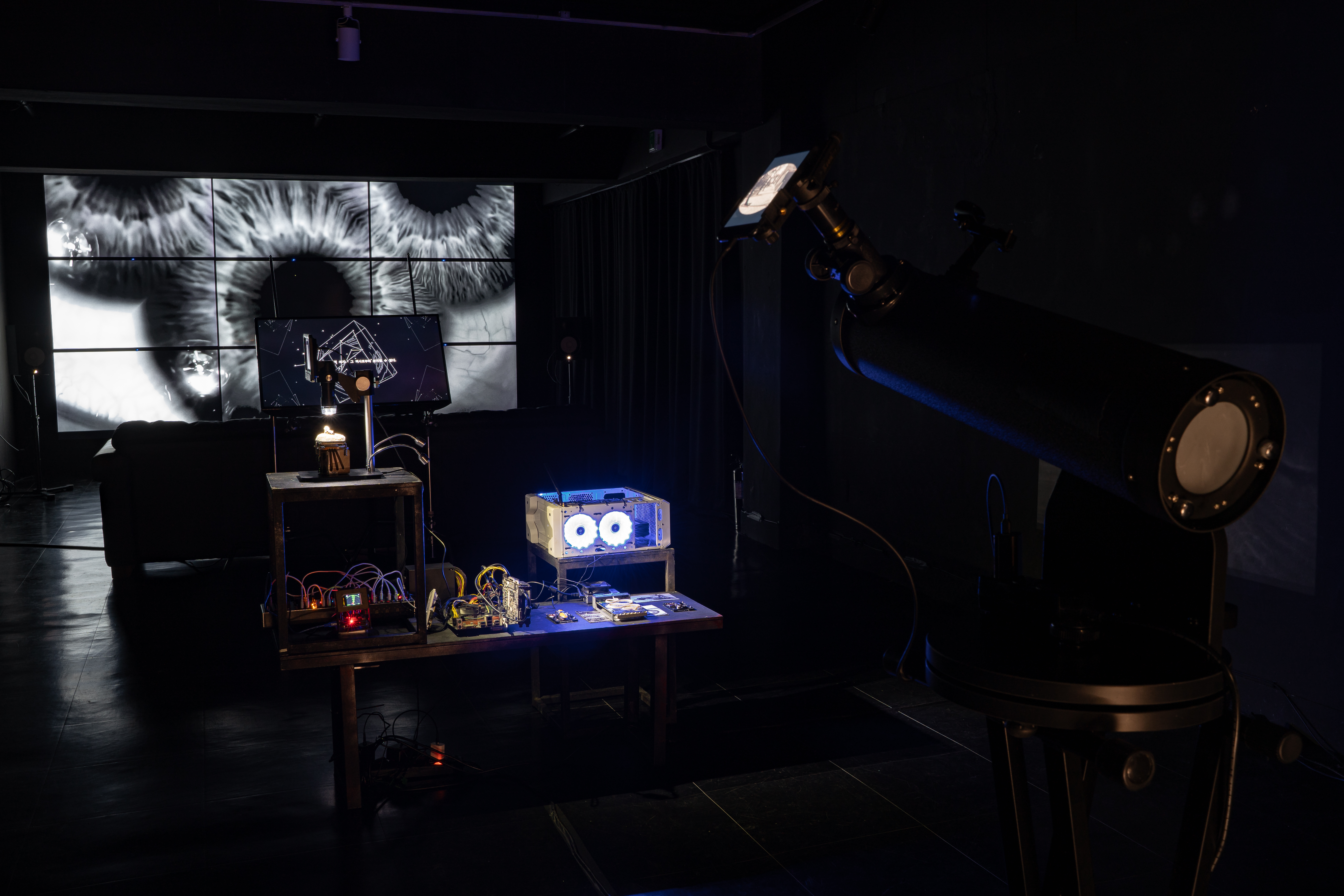

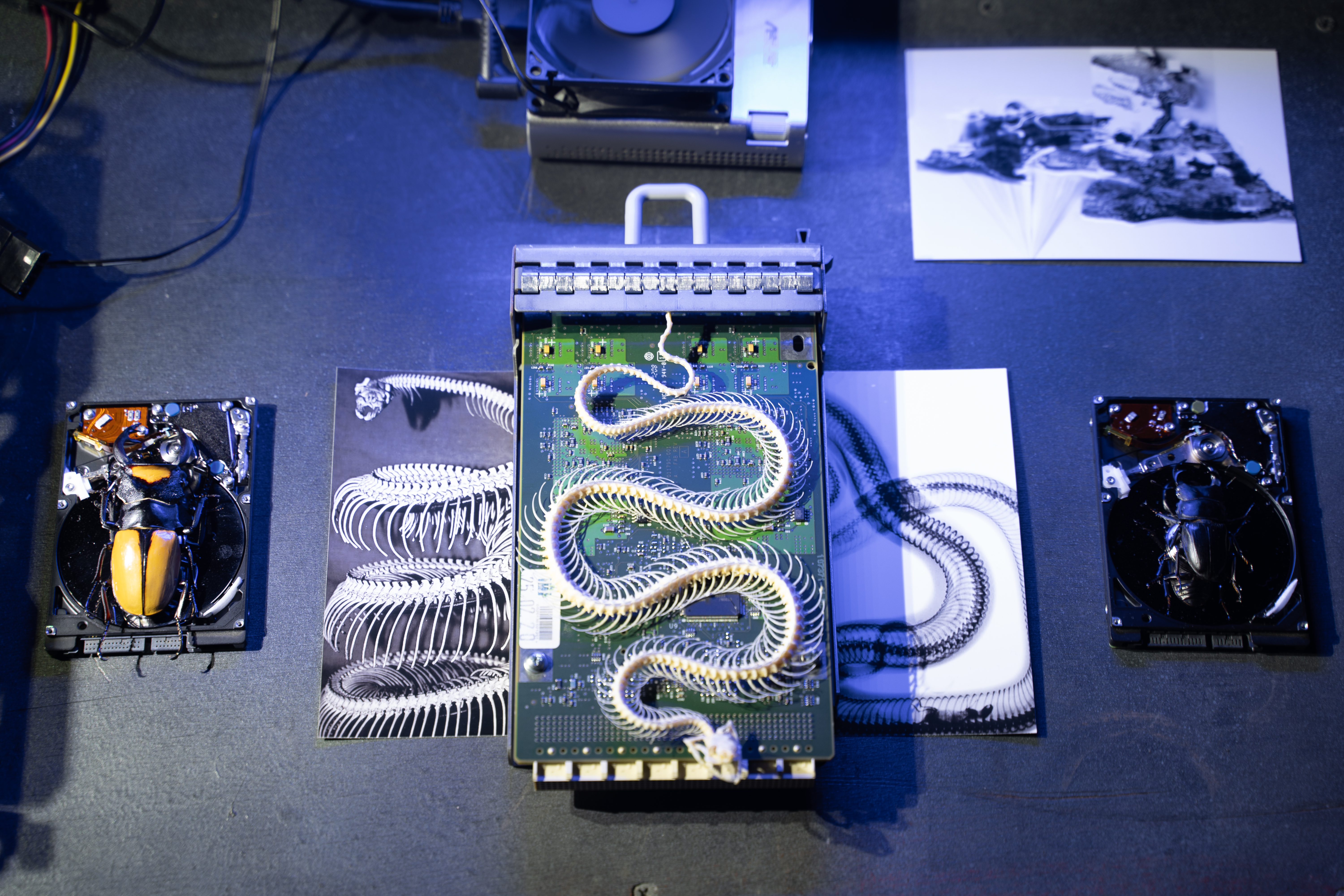

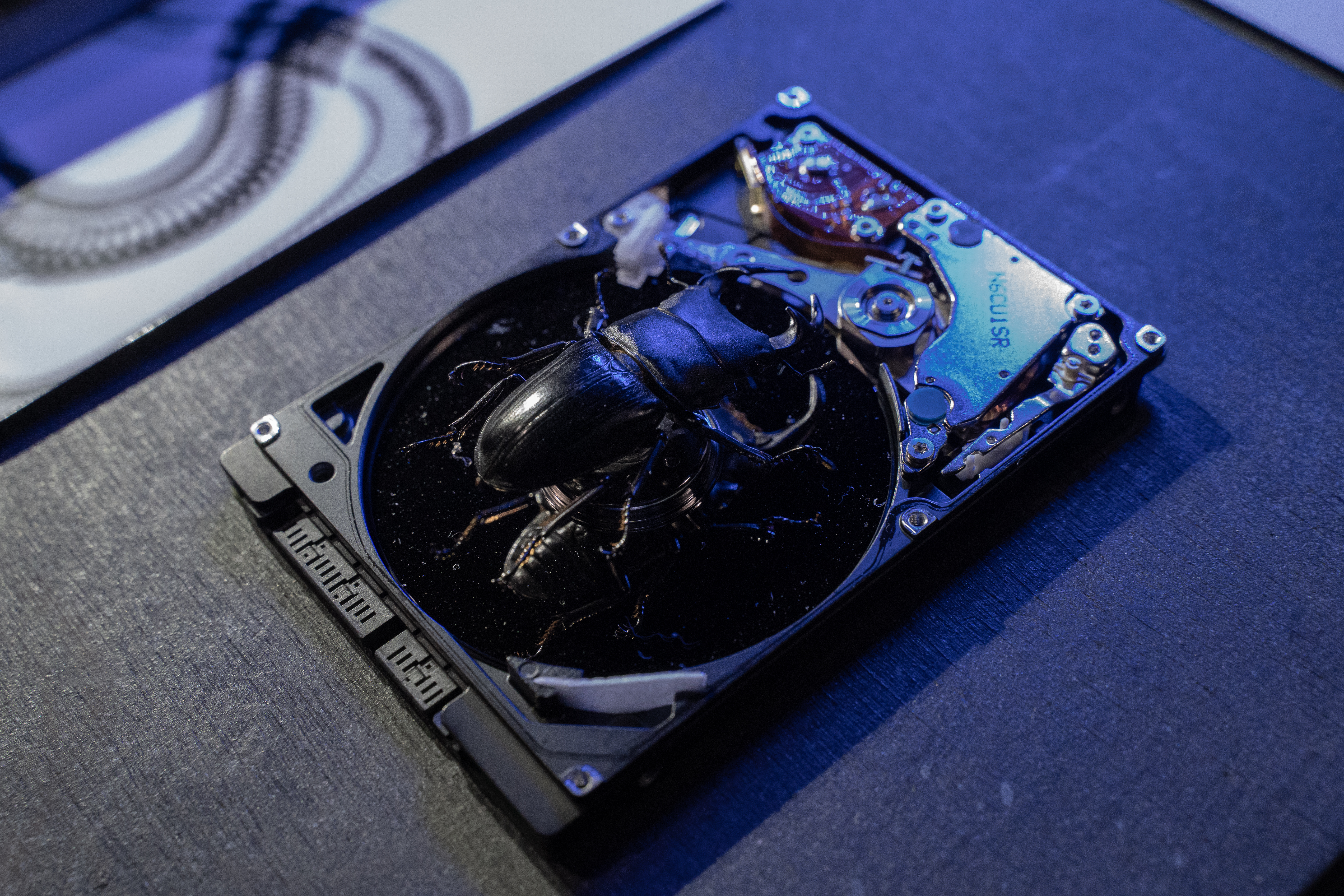

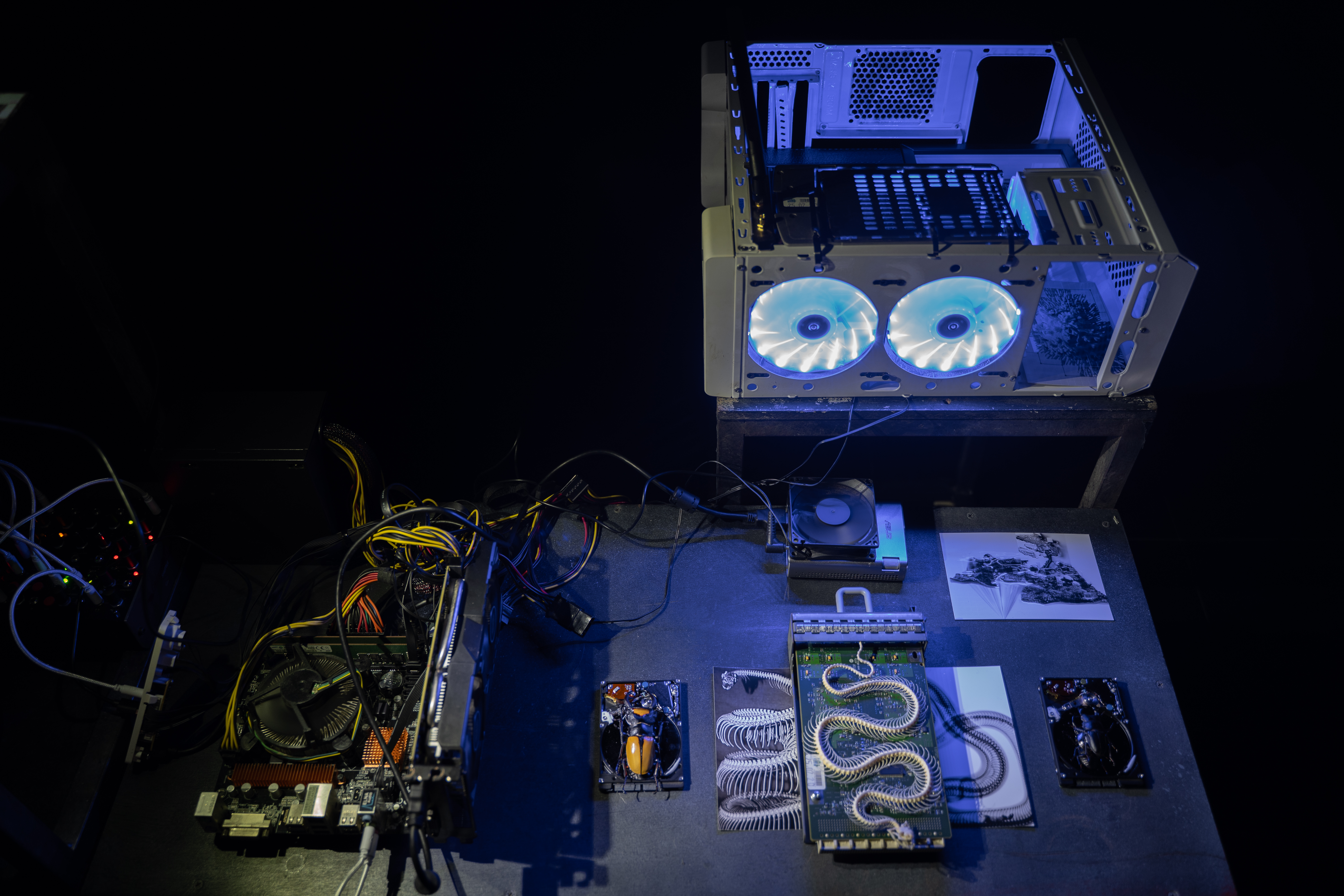

전시 《Paranoia》는 큐레이터이자 비평가, 그리고 전자음악가로 활동해 온 윤태균의 이미지 연구를 개념에서 감각으로 인양한다. 거대 언어 모델(Large Language Model, LLM)과 방부 처리, 데이터 센터와 신경망, 광학 기기와 정치, 신체와 스타 링크(Starlink)까지. 세련된 실재론이 약속한 객체의 평준화를 통해, 윤태균은 이 객체-이미지를 폭력적으로 맵핑한다. 편집증과 이인증이라는 병리적 경험을 거쳐, 본 전시는 이론과 사변의 경계를 배회한다.

윤태균은 큐례토리얼 실천을 통해 동시대 예술의 정치적 정지성을 급진적으로 독해할 수 있다고 믿는다. 그려나 명백하게도 동시대 예술의 역사적 끌개는 자본과 제도이다. 오늘날의 현실의 전 영역은 자본주의에 의해 영토화된 자본주의 리얼리즘이다. 마찬가지로 예술의 제도, 미술의 경우 미술계라는 경제적 영역은 스스로의 안정화를 위해 탈출과 변화의 허용을 꺼려한다. 물론 미술계에서는 여전히 새로운 담론이 등장하고 예술가들은 이를 기민하게 포착하여 자신의 작업에 반영한다. 그려나 본 기획자의 물음은 다음과 같다. 현실의 전례 없는 속도와 견주어 보아 예술은 과연 현실의 속도와 동기화되어 있는가? 예술이 현실과의 격차를 허용한다면, 스스로 주장하는 실천성과 실험성을 상실하는 게 아닐까? 만일 예술이 전통적 가치와 경제적 안정을 윈한다 하더라도, 자본주의 리얼리즘의 자체 심화는 삶의 모든 물질적, 관념적 영역을 소용돌이처럼 자신의 중심부로 끌어당긴다. 이 경우 예술은 고고한 취향의 소비 혹은 취향으로서 유물이 될 것이다. "가장 큰 위기는 정지 상태"라는 지그문트 바우만(Zygmunt Bauman) 의 말과 같이, 예술이 현실에 비판적으로 개입하기 위해서는 오늘날의 예술에 덧입혀진 냉소주의와 패배주의를 벗겨내고 현실의 속도를 따라잡아야 한다. 역사는 가역적일 수 없기에, 현실은 전진한다. 이는 오늘날 경제와 정지의 자체 심화적인 극우적 방향을 쫓아야 한다는 말이 아니다. 오히려 예술은 이 속도에 뛰어들어 현실을 자신이 원하는 방향으로 돌려 가속할 수 있어야 한다.

적어도 1990년대 후반까지는 이론이 현실에 대안을 제시할 수 있는 역할을 행했다. 그려나 소련의 붕괴, 영미권을 휩쓴 신자유주의는 비판 이론과 철학의 실천적 자리를 박탈했다. 오늘날의 현실은 우리에게서 미래에 관한 희망적 상상과 대안을 제거한다. 오늘날 혁명에 관한 희망을 주는 매력적인 이론은 모습을 보이지 않는다. 슬라보예 지젝 (Slavoj Zizek) 의 말처럼. "자본주의의 멸망을 상상하는 것보다 세계의 멸망을 상상하는 편이 쉽다"· 그려나 아이러니하게도, 이려한 상황은 예술이 현실에 침투할 수 있는 틈을 확장한다. 오늘날의 자본주의는 감각의 차원에서부터 신체를 포섭하고 있기 때문이다. 자본주의의 감각 논리로서 문화는 그 어느 때보다 감각적으로 작동한다. 사용자의 이용을 정보로 치환하여 자신의 산업적 원천으로 삼는 다국적 플랫폼 IT 기업, 투기를 놀이처럼 여기게 하는 금융의 문화 게임, 시장이 결정하는 주류와 비주류의 문화, 새로이 이식할 수 있는 신제 부위로서 제공되는 기계 장지-스마트폰-등. 인류는 자본이 제공하는 감각을 자신의 감각 기관과 중추 신경에 박아 넣는다. 예컨대, 빠르게 전환 가능한 동영상 플랫폼의 숏 폼 컨텐츠 그리고 스페드 업 (sped-up) 음원은 우리의 세포 단위부터의 속도를 어떻게 조정하는가? 대중 음악에서의 시각적, 음향적 연출은 우리의 감각과 소비를 어떻게 관습화 하는가? 따라서, 오늘날의 혁명을 위해서는 원거리에서의 이론적 관망이 아닌 근거리에서의 감각적 교란이 필요하다.

큐레토리얼 실천이란 물론 담론을 생산하는 행위이다. 그려나 여기서의 담론이란 텍스트로서 이론의 상호교차가 아닌 현실의 진행 벡터를 조금이라도 변경할 수 있는 실천적 감각의 집단적 응집이다. (이는 물론 "비판"이 될 수 있다. ) 따라서 윤태균이 생각하는 큐레토리얼 실천이란, 제도에서의 행정 업무와 학예 인력으로서 전문성만을 포함하지 않는 이러한 기조적 태도를 가진다.

'독립 큐레이터'는 단순히 기업가적 주제성을 가진 프리랜서 큐레이터가 아니다. 독립 큐레이터란 현장과 밀접하게 혼합된, 그리고 자본과 행정의 제한에 의해 실현되지 못한 동시대 예술의 감각적 담론을 장출해내고 어떠한 권력의 승인 없이도 이를 실현되게 만드는, 규정되지 않는 예술 생산자에 가깝다. 그려나 이는 자본과 행정 권력에 대한 전적인 거부를 전제하지는 않는다. 권력과 예술 간의 관계를 깊이 고려하며, 권력이 제공하는 토대를 전유하는 것 또한 하나의 전략이기 때문이다.

'서문' 카테고리의 다른 글

| 김루이 개인전 《Pull the camera back more...Now it‘s near the retina.》 서문 (1) | 2025.06.07 |

|---|---|

| 전시 《거인의 익사체》 서문 (0) | 2025.05.31 |

| 유세은 개인전 《𝔽𝕝𝕚𝕔𝕜𝕖𝕣 𝕍𝕠𝕚𝕕》 서문 (2) | 2024.12.12 |

| 장시재 개인전 《𝚇𝚎𝚗𝚘𝚐𝚎𝚗𝚎𝚜𝚒𝚜》 서문 (1) | 2024.12.12 |

| 파라노말 오페라: 서막 / 시청각적 서문을 위함 (Script) (0) | 2022.07.24 |